相続税

-

相続税の基礎控除額ギリギリのときは申告が必要?すべき対応や判断手順も税理士がわかりやすく解説

結論から言えば、遺産総額が基礎控除額ギリギリのときは、申告することをおすすめします。 本記事では、相続税の基礎控除額ギリギリのときに申告したほうがよい理由や、相続税がかかるかわからないときの判断手順を中心に解説します。 また、相続税の申告... -

名義預金(孫・子・配偶者名義の預金)は相続税の対象!判断基準や対策を税理士がわかりやすく解説

亡くなった人(被相続人)が孫、子ども、配偶者名義の口座で預金していた場合、相続税の対象になります。 本記事では、名義預金と判断される基準や、名義預金にならないための対策を中心に解説します。 名義預金は税務調査で問題になりやすいため、思い当... -

【相続権がない内縁の妻(夫)が財産を相続する方法】内縁関係(事実婚)の相続や注意点を税理士が解説

内縁の夫婦(事実婚)には、お互いにパートナーの財産を相続する権利がありません。 よって、内縁の妻(夫)が財産を相続するためには生前に対策しておく必要があります。 本記事では、内縁の妻(夫)に財産を相続する方法をわかりやすく解説します。 注意... -

孫に財産を相続させる方法は?孫が法定相続人になるケースや非課税で財産を贈与する方法も税理士が解説

結論から言えば、孫は特定のケースを除き、祖父母の法定相続人にはなれないため、祖父母の財産を相続することはできません。 ただし、生前に対策しておけば孫へ財産を引き継がせることはできます。 本記事では、孫が法定相続人になるケースや、孫に財産を... -

小規模宅地等の減額で、税額が最も少なくなるという選択以外の選択ができるのか。

【小規模宅地等の減額で税額が最も少なくなるという選択以外の選択ができるのか。】 例えば、相続人甲取得A土地400㎡のうち100㎡と相続人乙取得B土地300㎡のうち100㎡を貸付事業用宅地等として選択して小規模宅地等の減額規定を適用するといったケースです... -

相続税申告の要否を判断するポイントや申告方法を税理士が解説|申告は自分でできる?よくある疑問も解決

相続税申告は、遺産総額が基礎控除額を上回る場合に必要で、全員が対象ではありません。 本記事では、相続税申告の要否を判断するポイントや申告方法を中心に、以下の内容を解説します。 ・相続税申告が必要なケース・不要なケース ・相続税申告の要否を判... -

【税理士が解説】相続税申告の必要書類・添付書類(ケース別)一覧・取得方法・効率的に集める方法

相続税申告の必要書類は全員に共通するわけではなく、相続の状況や財産の種類で大きく違います。 日常生活では馴染みのない書類も多く、何をどのように集めればよいかわからない方も多いでしょう。 本記事では、相続税申告の必要書類・添付書類をケース別... -

相続税申告の税理士報酬は遺産総額の0.5〜1.0%が相場!ケース別の目安や税理士を選ぶ4つの基準を解説

相続税申告の税理士報酬は『遺産総額の0.5〜1.0%』が相場です。 ただし、中には加算報酬が発生する場合もあるため、税理士へ依頼する前に目安を把握しておきましょう。 本記事では、税理士報酬の目安を当事務所の事例をもとに解説します。 相続税に強い税... -

税金の時効について

税金にも時効は存在するでしょうか? 答えはYesです。その他の債務と同様に、税金にも時効が存在します! 1.税金の時効成立の期間 国税の時効には、以下の4パターンあります。 (1)3年 所得税などを期限内申告していた場合、税金の消滅時効は3年となりま... -

【税理士が解説】税務署でも相続税の相談ができる!相談できる内容・利用方法・確認事項とは

税務署でも、電話または面接で相続税の相談ができます。 ただし、税務署に相談して解決できるケースと、税理士に相談すべきケースがあります。 本記事では、税務署に相談できる内容や利用方法を中心に解説します。 税務署に相談するメリット・デメリットも... -

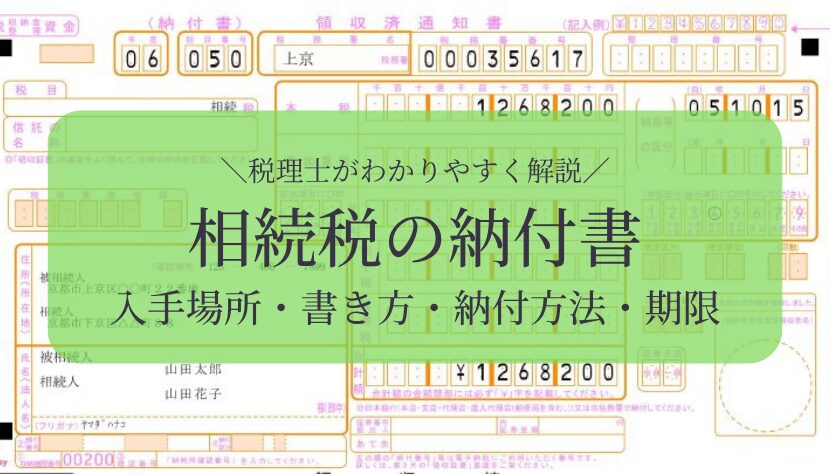

【税理士監修】相続税の納付書は税務署・金融機関でもらえる!入手方法・書き方・納付方法を解説

相続税の納付書は、税務署または金融機関でもらえます。 国税庁のホームページでダウンロードはできないため、自分で入手しましょう。 本記事では、相続税の納付書の入手方法や書き方を項目別に解説します。 7つの納付方法も説明しているので、ご自身に合... -

【税理士監修】相続税の税務調査とは?調査の時期や対象になりやすい人、リスクを抑える方法を詳しく解説

相続税の税務調査とは、申告が正確に行われているかを確認するために税務署が行う調査を指し、令和4年事務年度(令和4年7月1日〜令和5年6月30日)では、8,196件行われています。 もし誤りが発覚すると追徴課税を受けるため、不安に思われる方も多いのでは... -

不動産取得税は要件を満たすと軽減措置があります

1.不動産取得税とは 不動産取得税とは、その名の通り、不動産を取得した際に1回だけかかる税金のことです。この取得とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などによる取得をいい、有償・無償や登記の有無を問いません。等価交換による不動産の取得の... -

【税理士監修】相続税と贈与税はどちらが高い?税率の違いやどちらが得かを解説

結論から言えば、同じ金額の財産なら相続税よりも贈与税のほうが高くなります。 ただし、財産を分けて何度も贈与すれば、相続よりも節税できます。 本記事では、相続税と贈与税の違いや生前贈与を選択したほうがよい人を解説します。 ・相続税と贈与税はど... -

遺言のすすめ

1.はじめに 遺言とは、自分が亡くなった後の財産の行方等について、遺言者の意思表示をしたものをいいます。 遺言を書いておくことで、相続人でない人にも一定の財産を渡すことができます。 遺言がない場合には、民法に定められている法定相続人によって... -

相続時精算課税制度を使った贈与における注意点

(1)相続時精算課税制度とは 60歳以上の父母または祖父母から満18歳以上(令和4.3.31までの贈与は20歳以上)の子・孫への贈与について、2500万円まではその時点で贈与税をかけずに贈与が出来、その後、相続が発生したときに、ほかの遺産とあわせて相続財産...